Exposition Georges de la Tour. Cette exposition présente de nouvelles œuvres découvertes de ce peintre énigmatique. Authentiques, copies ou ateliers, l’essentiel de la question est de savoir comment, depuis 1997 plusieurs découvertes ont été réalisées sur ce peintre. Marqué par le Caravagisme, ses toiles sont inondées d’une lumière spirituelle qui interroge sur la fonction religieuse ou laïque de ses interrogations mystérieuses.

Né à Vicq sur Seine en Lorraine en 1593, Georges de la Tour s’installa à la cour de Lunéville avant de monter son propre atelier. Son style très particulier, hérité du caravagisme est emprunt d’humanité. Sa réputation lui vaudra de nombreuses commandes dans l’entourage de la cour des ducs de Lorraine et du roi de France. En 1639 il devient peintre ordinaire de Louis XIII. Après sa mort en 1652, la Tour tombe rapidement dans l’oubli. Des quelques 400 toiles qu’il aurait réalisées, seules une cinquantaine d’originales nous serait parvenues.

Il faudra attendre le début du XXe siècle pour que des historiens de l’art redécouvrent son travail. En 1915 en pleine guerre, le peintre est découvert par un critique allemand. Voilà pourquoi dit-on que la Tour est né deux fois. Cette exposition est la première rétrospective française consacrée à Georges de la Tour depuis celle organisée au Grand Palais en 1997.

On ne sait à peu près rien de lui et dans l’histoire de l’art, c’est un cas très particulier. On le décrit comme une personne brutale, peignant volontiers les gueux, mais en leur donnant beaucoup d’humanité. Pourquoi ce fils de boulanger a embrassé la carrière de peintre, auprès de qui s’est-il formé?. Pas de correspondances, pas de contrat. On sait seulement qu’il a fait un beau mariage et qu’il a bataillé toute sa vie pour être exempté d’impôts. Il a aussi fait un beau mariage, et a su faire fructifier les terres acquises avec la dot.

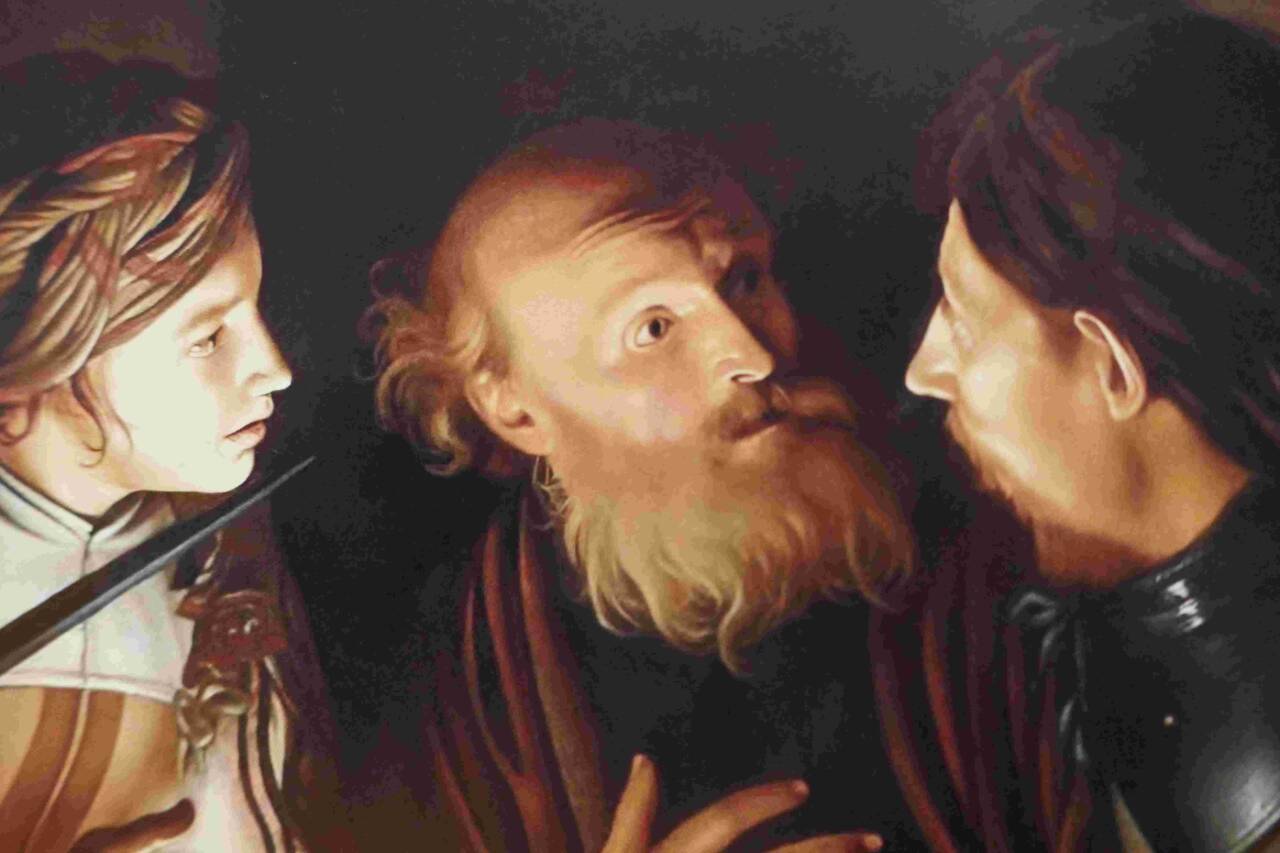

Les premiers tableaux de la Tour présentent des figures humbles, des vieillards ou mendiants ancrés dans un monde de misère généré par le désastre de la Guerre de Trente Ans.

Cette misère se retrouve dans les mangeurs de pois. L’homme et la femme ont le visage couvert de rides qui les empêchent d’ouvrir les yeux. L’inspiration de la Tour vient de Caravage dans le traitement de la lumière, mais on n’est pas spur qu’il ait été en Italie. Ses inspirations viennent également des personnages gravés de Jacques Callot.

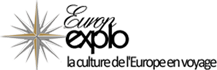

Une des toiles les plus énigmatiques de cette exposition est L’argent versé , toile sauvée des bombardements russes sur la ville ukrainienne de Lviv. La composition en surplomb montre des personnages qui s’acquittent d’une dette répertoriée par un personnage indéfinissable. Le cadrage resserré de la composition est sans contexte une influence de Caravage. Mais le traitement de la lumière, si spirituel, ne peut faire penser à une simple transaction administrative. Voilà pourquoi Jean-Pierre Cuzin y a vu la rétribution de Judas.

Mais on pourrait aussi y voir une scène militaire en rapport avec la rétribution d’une compagnie. Car La Tour partage avec Caravage l’ambiguïté des scènes, les compositions évoquant les bas-fonds urbains, voleurs, malfrats et cortège de prostituées.

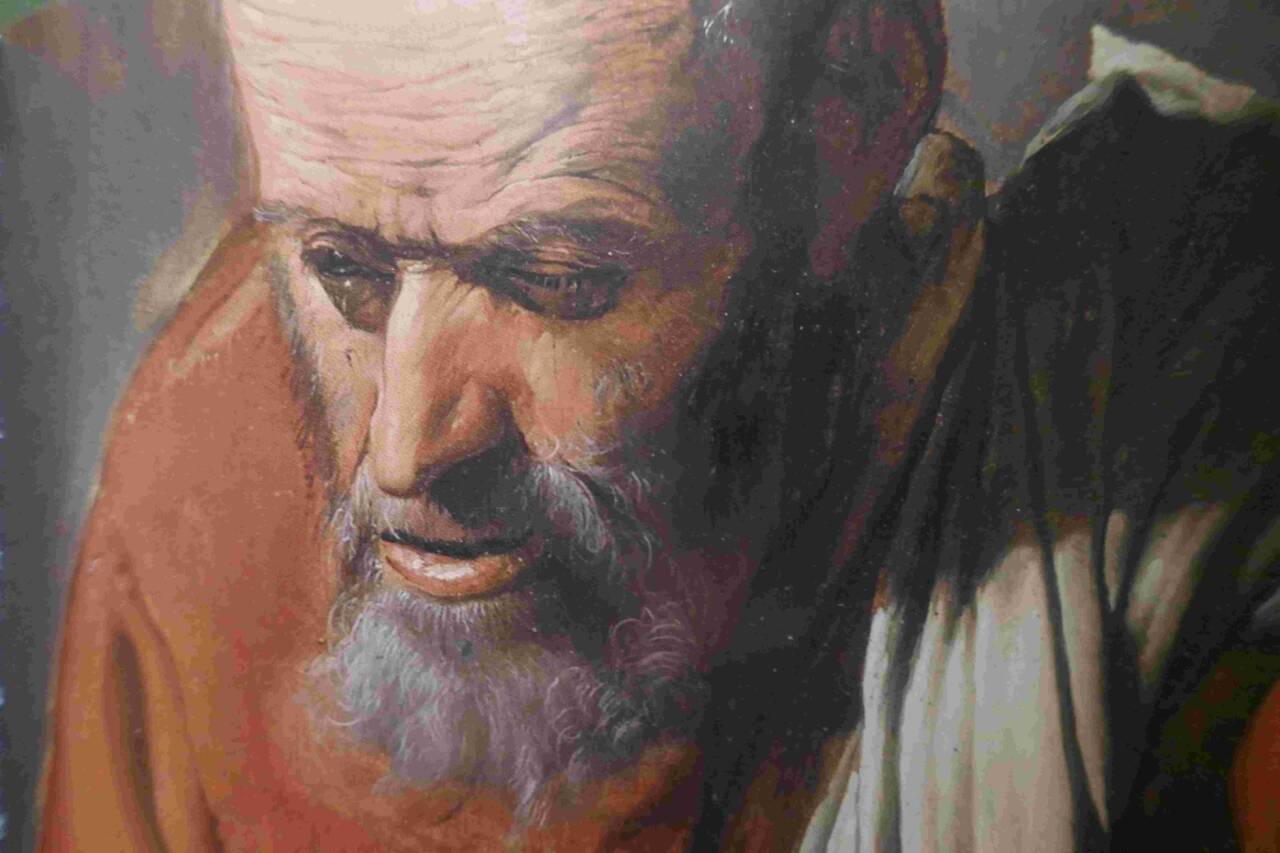

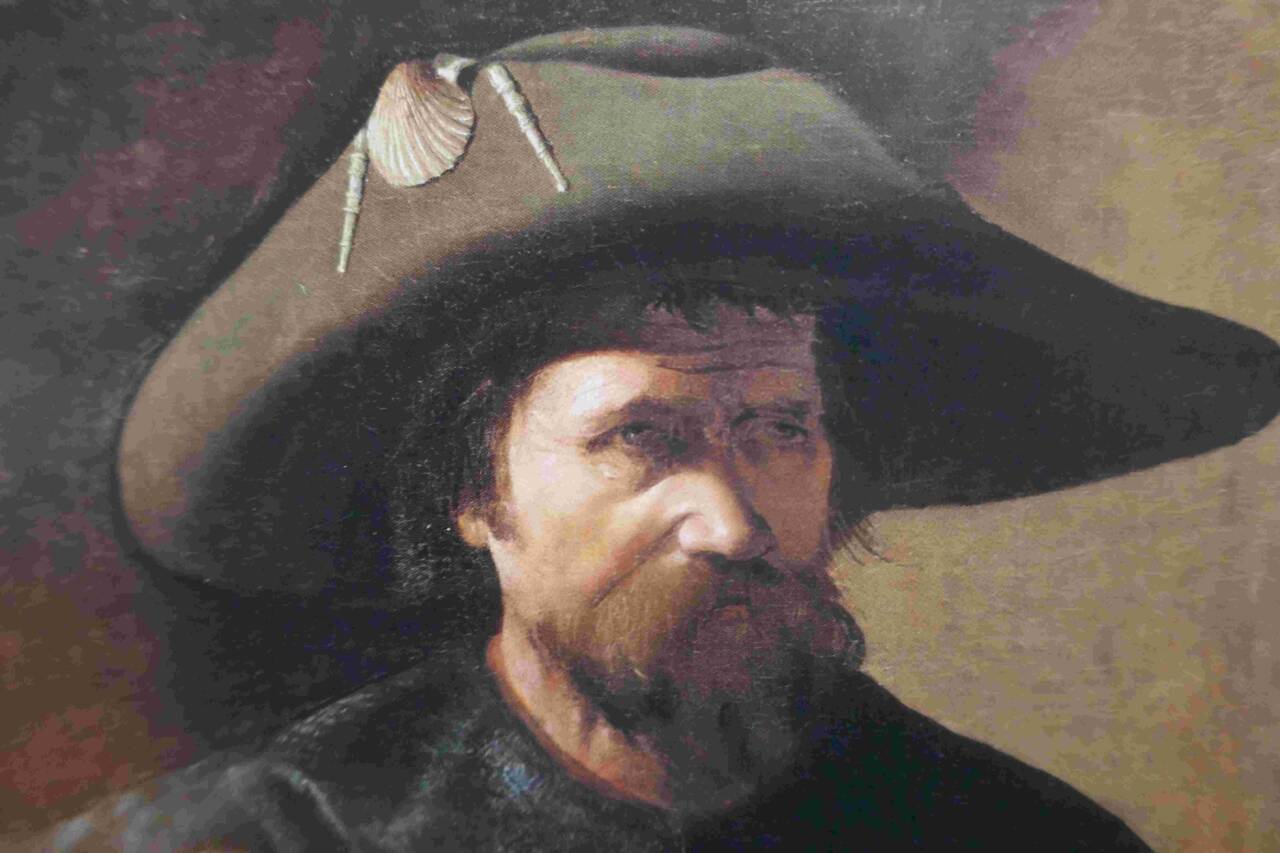

Dans la production de Georges de la Tour, celle des Saints hommes est la plus importante, généralement des figures en buste ou à mi-corps, grandeur nature. Il semble que La Tour ait reçu au début de sa carrière une commande de série de portraits de saints. On ne connaît pas très bien cette dernière si ce n’est que la série se trouvait à Paris avant de rejoindre Albi. De ces 13 figures appelées « Apostolado », six seulement subsistent. Le Saint Thomas est remarquable dans sa dureté (la lance qu’il tient à la main y est pour beaucoup). Quant au Saint Jacques reconnaissable à sa coquille sur le chapeau, il est empreint d’une dignité exemplaire.

La Tour avait-il un atelier? On sait que son fils Étienne travaille avec lui et achète une maison avec sa sœur. Il y a aussi une autre fille de Georges, née en 1623, qui aurait assisté à son père avant de se marier. Mais là encore, on a très peu de renseignements. Cependant, nous savons qu’en 1635, Georges de la Tour et son épouse Diane quittent Lunéville pour se rendre à Tonnoy. Mais ca n’est pas très loin de Lunéville et là encore, nous ne devons que constater que la vie du peintre s’est déroulée dans un petit triangle géographique très locale somme toute.

Georges de la Tour a souvent repris plusieurs fois le même thème. C’est le cas de Sainte Irène soignant saint Sébastien, ou bien le Reniement de saint Pierre, Le Vieilleur, ou encore et surtout la Madeleine. Les unes sont pénitentes, d’autres renoncent au monde, d’autres enfin, sont méditatives. La Madeleine du musée de Washington est l’une des plus réussie. La Madeleine médite sur son passé mais aussi sur sa Rédemption.

En 1652, une épidémie s’abat sur Lunéville. Dès le 15 janvier, son épouse décède, emportée par une pleurésie, puis Jean, son valet. Le 30 janvier, c’est autour du peintre, emporté également par la pleurésie. Ses trois enfants seront épargnés. Étienne, son successeur et son épouse et ses deux filles, Claude et Christine. Le maître ne laisse pas de testament, mais ils veilleront à conserver l’œuvre du père avant qu’elle ne tombe dans l’oubli pour longtemps.

Exposition Georges de la Tour

Véronique Proust